🇺🇸 Austin: o lar que ficou no meu coração

Existe uma diferença entre sair de um lugar e ser tirada dele.

Quando fechei a porta do nosso apartamento em Mueller pela última vez, não foi com aquela sensação de "missão cumprida" que eu imaginava. Foi com o coração partido ao meio. Porque Austin não era para ser uma passagem — era para ser um recomeço. E recomeços interrompidos deixam feridas que custam a cicatrizar.

Mas esta não é uma história só sobre dor. É também sobre os cinco meses mais intensos que vivi como mãe, como mulher, como estrangeira tentando criar raízes em solo texano. É sobre um menino de quatro anos que me ensinou que, às vezes, sabedoria não tem nada a ver com idade. E é sobre a pergunta que ainda me tira o sono: será que um dia voltaremos?

Chegamos no final do inverno, quando Austin ainda acordava com aquele frio gostoso de cobertor. Saímos em pleno verão, sob um sol que derretia o asfalto. Entre uma estação e outra, tentamos construir uma vida.

Morávamos em Mueller, um bairro planejado erguido sobre o que antes era o aeroporto da cidade. Tinha algo de poético nisso — viver onde antes era só passagem, transformar pista de pouso em lar. As ruas eram limpas, arborizadas, silenciosas. O único barulho que ouvia era do moço cortando grama. Uma tranquilidade que, para quem vem do caos brasileiro, parecia quase irreal.

O Ben descobriu uma liberdade que ele não conhecia: correr nas calçadas sem medo, andar de patinete sem que eu precisasse segurar minha respiração a cada esquina. Meu marido o levava na pista de skate novinha, recém-construída. Lá se foram joelhos ralados e tombos que viraram troféus — as "marquinhas" que ele mostra até hoje com orgulho de guerreiro.

E os parques! Praticamente um em cada esquina, cada um com seus detalhes únicos. Mas havia um que reinava absoluto: o Parque do Dragão, em frente a Thinkery. Aquela escultura de dragão colorido era, para ele, um portal mágico. Voltávamos lá sempre, como quem revisita um amigo querido.

O inglês dele era um mosaico: palavrinhas soltas, tentativas corajosas, aquele sotaque brasileiro que derretia qualquer gringo. Mas havia uma frase que pegou e virou trilha sonora da nossa casa: "See you later, alligator!" — cantarolada com a alegria pura de quem ainda não sabe que palavras podem ser complicadas.

Nosso verão tinha a piscina do prédio como refúgio. Enquanto meu marido aproveitava a sombra, eu e o Ben vivíamos tardes infinitas de braçadas desengonçadas e mergulhos corajosos. Ali, sem pressa, a gente se conectava de um jeito que só a água consegue proporcionar. Eram horas roubadas da rotina, só nossas.

Fizemos egg hunting na Páscoa — ele catando ovinhos coloridos com aquela seriedade de missão importante. Conheceu um amiguinho indiano que seria colega de escola. A cena era engraçada: eu e a mãe do menino conversando em inglês, tentando nos entender, enquanto eles brincavam no chão, fazendo mímicas, rindo de coisas que só eles compreendiam. A infância tem essa magia: não precisa de idioma comum, só de disposição para brincar.

Visitamos escolas. Escolhemos uma linda, moderna, com aquele jeitão americano de investir em criança. Ele fazia Kumon. Não entrou na escola porque já era quase verão, época de férias escolares, mas a matrícula estava certa. Tudo estava certo.

Estávamos construindo uma vida. Peça por peça. Dia por dia.

Ah, os planos... esses fantasmas que ainda me visitam.

Falamos tanto do Halloween. Eu já imaginava o Ben fantasiado, arrastando aquele baldinho laranja, batendo de porta em porta, vivendo aquele ritual tão americano. Queríamos sentir a euforia das crianças, das casas decoradas, do "trick or treat" ecoando pela vizinhança.

E o Natal... o Natal era meu sonho secreto. As casas todas enfeitadas, aquelas luzes que transformam ruas inteiras em cenários de filme. Queria aquele Natal de cartão postal, sabe? Aquele que a gente só vê na TV e acha que não existe de verdade.

Meu marido e eu, apaixonados por futebol americano, sonhávamos com os domingos de estádio. Voltar a um jogo do Dallas Cowboys, nosso time do coração, era quase uma peregrinação que a gente planejava. Ou então sentir a energia ensurdecedora de um jogo do Texas Longhorns na Universidade. Queríamos viver aquilo juntos, os três, criando memórias que durassem para sempre.

Mas nenhum desses planos se realizou.

E isso dói. Dói porque não foi falta de tempo — foi falta de possibilidade. Porque a vida, às vezes, muda os rumos sem pedir licença.

Não voltamos porque quisemos. Não foi uma escolha que fizemos de mãos dadas, olhando para trás com gratidão e seguindo em frente com leveza. Foi uma saída abrupta, motivada por razões que ainda doem demais para colocar no papel. Feridas que ainda não fecharam. Que talvez nunca fechem completamente.

Eu carregava a dor quieta, tentando ser forte, tentando não desabar na frente do Ben. Preparei-me para contar a ele, ensaiando mentalmente como amenizaria o golpe. Esperava choro, resistência, talvez até raiva.

Mas o Benjamin, com aquela clareza absurda que só as crianças têm, me surpreendeu.

Quando disse que voltaríamos para o Brasil, ele me abraçou forte. E disse, com toda a tranquilidade do mundo:

"Obrigado, mamãe. Austin é só pra visitar."

Explicou, com a lógica simples dele, que sentia falta do Brasil. Dos avós. Da nossa casa.

"Que casa?", pensei, atordoada. Tínhamos vendido tudo. Móveis, roupas, lembranças. Partimos acreditando que não voltaríamos tão cedo.

Mas para ele, casa não era um endereço. Era um sentimento. Um lugar onde ele se sentia completo, cercado das pessoas que ama. Ele não se importou em doar brinquedos, em deixar o apartamento, em se despedir das ruas que conhecia de cor. Estava em paz.

Para ele, a temporada tinha sido boa. No tempo certo. Ele estava pronto para voltar.

E eu percebi, naquele abraço apertado, que talvez eu tivesse projetado nos três um sonho que era só meu.

Hoje, de volta ao Brasil, eu vivo entre dois lugares.

O Ben está feliz. Reencontrou os avós, os amigos, a rotina que ele tanto sentia falta. Está em uma escola onde fala inglês 80% do tempo — e isso tem sido incrível para manter viva a semente que Austin plantou nele. Ele cresceu. Amadureceu. Voltou diferente.

Mas eu... eu ainda carrego Austin dentro de mim.

Para mim, Austin ainda tem gosto de lar. O gosto do café da manhã no nosso apartamento, do protetor solar antes da piscina, da promessa de uma vida que estava apenas começando. Não queria perder o que construímos lá. Não queria que aquilo virasse só memória.

A pergunta que fica é: voltaremos um dia?

A chama não apagou. Ela está lá, piscando, teimosa, se recusando a morrer.

Como é o Natal nos Estados Unidos? Descubra as tradições, luzes, cookies e a magia que encantam famílias brasileiras vivendo no exterior.

Um ritual com flores, reverência e significado: o Wai Khru, tradição tailandesa de homenagem aos professores, traz lições valiosas sobre respeito, vínculo e gratidão — especialmente para quem educa filhos fora do Brasil.

Halloween pode ser diversão para uns e dilema para outros. Para famílias brasileiras vivendo fora, especialmente com fé religiosa, o 31 de outubro traz perguntas difíceis: participar ou não? Dados recentes mostram que muitas famílias escolhem caminhos intermediários — adaptam fantasias, participam parcialmente ou criam celebrações próprias.

Criando filhos bilíngues no exterior? Descubra como manter o português vivo de forma divertida e natural! 📖

Como manter o espírito do Ramadan vivo para seus filhos enquanto mora no exterior? Veja dicas sobre tradições, valores e construção de comunidade para famílias expatriadas.

O Dia do Rei na Holanda, celebrado em 27 de abril, é uma festa vibrante repleta de tradições, cor laranja e atividades familiares. Se você está se mudando para a Holanda ou ama explorar culturas, aproveite mercados livres, desfiles nos canais e eventos comunitários para mergulhar na cultura holandesa e criar memórias inesquecíveis com sua família.

Descubra o significado do Dia ANZAC, um feriado nacional da Austrália e Nova Zelândia, e como famílias expatriadas podem celebrá-lo, conectando-se com tradições locais e criando novas memórias culturais.

Neste Dia Mundial do Livro, explore como a literatura pode conectar culturas, preservar raízes e enriquecer a vida de famílias expatriadas. Uma celebração da leitura para crianças e pais em todo o mundo.

A Páscoa no exterior é uma oportunidade única de misturar tradições culturais, criar novas memórias e ensinar às crianças sobre esperança e renovação. Descubra como celebrar este feriado especial em sua nova casa.

🌈 Holi no exterior? Sim! Mesmo longe da Índia, é possível celebrar o Festival das Cores e manter essa linda tradição viva para seus filhos! 🎨✨ Confira dicas de como organizar uma festa colorida, preparar delícias indianas e envolver as crianças nessa cultura vibrante!

O Dia de São Patrício é uma celebração vibrante da cultura irlandesa que une famílias ao redor do mundo. Descubra como trazer essa tradição para sua casa e criar memórias inesquecíveis com sua família.

Mulheres expatriadas, imigrantes e refugiadas enfrentam desafios únicos, como desigualdade de gênero, adaptação cultural e equilíbrio entre carreira e família. No entanto, suas jornadas são narrativas inspiradoras de resiliência, empoderamento e crescimento pessoal, provando que é possível prosperar, mesmo longe de casa.

Mas hoje, meu sonho é outro. Não é mais aquela vontade impulsiva de "vamos tentar, vai dar certo". É um sonho mais maduro, mais realista. Um retorno planejado, com metas claras, com a saúde — especialmente a mental — no lugar certo. Com os corações mais preparados para lidar com o que é diferente de nós.

Porque morar fora não é só paisagem bonita e rua limpa. É lidar com a objetividade americana que, às vezes, nos parece fria. É aceitar que as regras são by the book, sem jeitinho, sem margem para ajuste. É entender que construir uma rede de apoio leva tempo, que amizades verdadeiras não brotam da noite para o dia.

Mas também é lembrar das pessoas queridas que conheci em tão pouco tempo. Das conversas profundas, dos trabalhos voluntários que me mostraram o coração da comunidade. Das pessoas para quem doei não só móveis e roupas, mas pedaços de mim. Essa rede existe. E se voltarmos, sei que ela estará lá.

Acima de tudo, esse sonho futuro é sobre nós três. É sobre o amor que nos mantém de pé. É sobre meu marido, com quem qualquer plano fica melhor, mais leve, mais possível. E é sobre o Benjamin, que já está trilhando, naturalmente, seu próprio caminho de volta ao mundo.

Se um dia voltarmos, seremos uma família diferente. Mais sábia. Mais curada. Mais preparada. E com um menino que, quem sabe, não precisará mais de mímicas para se comunicar, mas poderá dizer "see you later, alligator" para velhos amigos — dessa vez, talvez, sem sotaque.

Até lá, carrego Austin não como uma perda, mas como prova.

Prova de que somos capazes de recomeçar. De criar raízes onde quer que estejamos. De transformar dor em aprendizado, e saudade em combustível.

Austin foi — e ainda é — um pedaço de mim.

E enquanto a chama estiver piscando, o sonho continua vivo.

Você sabia que no Japão menores não devem estar na rua após as 22h em algumas regiões? Entenda por que essa norma existe e o que ela ensina sobre adaptação cultural para famílias brasileiras vivendo no exterior.

Quando mães imigrantes mantêm sua fé, não estão apenas preservando rituais — estão criando raízes culturais no desconhecido. Este post explora essa conexão profunda entre maternidade, identidade e espiritualidade, com insights do livro Parenting Unpacked.

Um livro de colorir simples e acolhedor que apresenta o cotidiano infantil nos Estados Unidos. Ideal para toddlers, famílias imigrantes e crianças que crescem entre culturas. Lançamento exclusivo na Amazon.

O AFIC Inner Circle é um espaço gratuito, bilíngue e acolhedor para mulheres que vivem fora de seus países. Aqui, estilo é presença — não performance. Um convite para vestir-se de si em qualquer lugar do mundo.

Uma seleção prática e estilosa de presentes funcionais para o inverno europeu, curada por Aline França. Ideal para famílias brasileiras vivendo na Europa.

Entre recomeços e despedidas, Dani Amorim compartilha os cinco meses mais intensos de sua vida em Austin. Um relato sobre maternidade, pertencimento e a saudade que ensina a amar dois lugares ao mesmo tempo.

No Brasil, bananas têm sobrenome. Nos EUA, maçãs viram uma enciclopédia. Entre a saudade de casa e a surpresa do novo, este texto fala sobre as sutilezas de viver entre culturas — e o que frutas têm a ver com tudo isso. 🍎🍌

Um corte de cabelo pode ser muito mais do que estética. Para Aline França, ele é estratégia, identidade e um ato de se reconhecer no espelho — especialmente vivendo fora do Brasil. No blog, ela conta como essa mudança pode fortalecer sua autoconfiança e alinhar imagem e essência.

Uma pausa na correria: no dia 26/09, AllêCarol trazem para Londres um show cheio de afeto e música brasileira. Perfeito pra quem mora fora e quer celebrar o amor, a cultura e a vida a dois.

Festas do pijama são comuns nos EUA, raras no Japão e quase tabu em muitos países árabes. Para pais brasileiros no exterior, o convite para “dormir fora” pode virar um dilema cultural.

No dia 27 de setembro, em Amstelveen, acontece um workshop especial com a consultora Aline França. Vamos explorar o uso das cores no vestir — com teoria, prática e muita inspiração para transformar o guarda-roupa em uma extensão autêntica de quem somos. Um convite para se reconectar com sua energia e estilo.

O hábito de postar fotos dos filhos nas redes pode ter implicações legais — especialmente se você mora fora do Brasil. Entenda a nova legislação da Alemanha e Áustria sobre o direito à imagem de crianças e adolescentes, e por que essa discussão importa para mães migrantes.

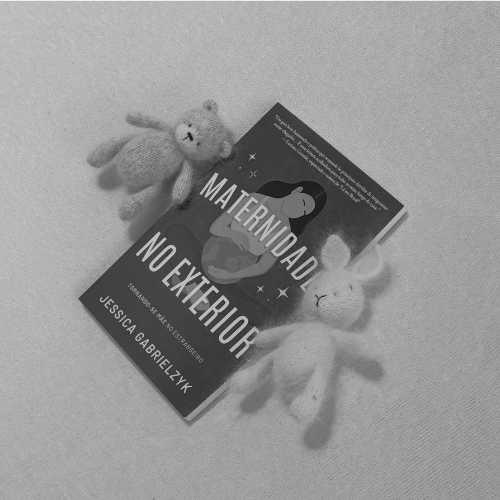

De histórias reais e conselhos de especialistas nasceu um livro para brasileiras grávidas no exterior. Conheça a inspiração por trás dessa obra acolhedora.

A Casa do Brasil de Lisboa promove em maio workshops gratuitos de poesia para imigrantes lusófonos. Uma oportunidade para transformar vivências em arte e conexão.

O filme Flow traz uma história tocante sobre adaptação e amizade sem usar palavras! Veja por que essa animação premiada é perfeita para famílias.

A Dinamarca está reduzindo o uso de tecnologia nas escolas e trazendo de volta os livros e menos telas em sala de aula. Entenda por que esse movimento está acontecendo e o que ele revela sobre educação e desenvolvimento infantil no exterior.

Sim, crianças na Alemanha têm direito legal à creche a partir de 1 ano. Mas garantir a vaga exige planejamento — e carrega desafios emocionais para mães brasileiras longe de casa.

O Reino Unido está reformando o currículo escolar para incluir temas como respeito, consentimento e comportamento online. Para mães brasileiras vivendo fora, essas mudanças abrem reflexões profundas sobre o papel da escola, da cultura e da família na criação de filhos entre mundos.

A Polônia acaba de aprovar uma lei que concede isenção de imposto de renda para famílias com dois ou mais filhos, com o objetivo de apoiar a criação de crianças e reverter a baixa natalidade no país.

Na Finlândia, as crianças só começam o ensino formal aos 7 anos — e têm um dos melhores desempenhos do mundo. O segredo? Uma infância sem pressa.

Na Finlândia, escolas ensinam alunos a reconhecer fake news e pensar criticamente. Um exemplo essencial para pais brasileiros criando filhos no exterior.

Um guia visual, gratuito e direto ao ponto para ajudar famílias no exterior a escolherem a escola ideal para seus filhos.

Em tempos de telas por todos os lados, alguns pais estão voltando ao básico e optando por telefone fixo para seus filhos. Entenda os porquês, os aprendizados por trás dessa decisão e como essa alternativa simples pode trazer mais conexão e menos distração no dia a dia familiar.

Menos doenças. Mais foco. Uma simples mudança no relógio escolar transformou a rotina de alunos no Reino Unido — e nos faz repensar o impacto do sono, do ritmo e do cuidado com nossas crianças, especialmente para quem vive longe da rede de apoio.

Falar é fácil — entender é outra história. Neste artigo, a psicóloga intercultural Argentina Simões reflete sobre os desafios e oportunidades da comunicação entre culturas diferentes. Do ambiente de trabalho ao convívio íntimo, entenda como pequenas diferenças podem gerar grandes aprendizados.

A escassez de vagas em creches em Portugal afeta diretamente mães migrantes que tentam recomeçar. Um problema global que exige escuta, rede e ação.

O caso aconteceu no Brasil, mas diz respeito a todas nós: uma menina de 11 anos foi alvo de ataques racistas na escola. Uma reflexão urgente para mães imigrantes sobre racismo, infância e proteção emocional.

🌍 Na Noruega, saúde e educação gratuitas são realidade! Saiba como isso impacta a felicidade e igualdade no país.

Brasileiros com mais de 50 anos estão estudando idiomas e viajando mais do que nunca. Um movimento de reencontros, descobertas e conexão com o mundo — e com a família.

Brasil lidera! Agora é o 1º país do mundo a incluir educação oceânica no currículo escolar — um marco para a educação ambiental e para famílias no país.

Uma nova diretriz no Reino Unido propõe que pais assumam a troca de fraldas de seus filhos nas escolas, gerando debate sobre limites entre cuidado familiar e responsabilidade educacional.

A China anuncia que, a partir de setembro de 2025, o ensino de inteligência artificial será obrigatório em todas as escolas básicas. A medida visa preparar a nova geração para o futuro tecnológico global.

📵 A Dinamarca decidiu: celulares estão oficialmente banidos das escolas! Enquanto as crianças vão aprender a viver sem telas durante o dia, será que nós, adultos, conseguimos fazer o mesmo? 🤔 Eu mesma fico dividida entre viver o momento e tirar mil fotos para relembrar depois! Bora refletir juntos sobre essa decisão?

Viver entre culturas transforma profundamente — mas também desafia nossa identidade e emoções. Conheça a psicoterapia intercultural, um espaço de escuta e acolhimento para quem busca equilíbrio emocional fora do Brasil.

Pesquisas mostram que ampliar a licença-paternidade reduz o risco de divórcio e fortalece lares. Descubra como essa política impacta famílias brasileiras vivendo fora do país.

No dia 3 de outubro, participe de uma roda de conversa online sobre acolhimento emocional para mulheres migrantes com a psicóloga Daniele O. Ribeiro. Uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Londres.

Dúvidas na hora de vestir as crianças (e você!) no frio? Criamos um guia visual e direto ao ponto para montar camadas, entender temperaturas e fazer boas escolhas. Baixe grátis.

Migrar é mais do que mudar de país — é um mergulho em si mesma. Em um relato íntimo, Mel Fariña descreve como a maternidade longe do Brasil a levou a se reconstruir por dentro, repensar identidades e reconhecer o valor da psicologia intercultural.

Com temperaturas chegando a 43 °C na Europa, mães e pais expatriados enfrentam o desafio de proteger seus filhos do calor extremo. Neste post, reunimos dicas práticas e seguras para cuidar das crianças durante as ondas de calor — com empatia, adaptação e apoio mútuo.

Arroz com feijão: mais do que comida. Uma memória afetiva que alimenta o corpo e a alma — especialmente para mães e filhos vivendo fora do Brasil.

🌍 Na Noruega, saúde e educação gratuitas são realidade! Saiba como isso impacta a felicidade e igualdade no país.

Neste episódio, a psicóloga Mel Farina compartilha como migrar impacta emoções, carreira, e identidade. Uma conversa essencial para quem mora fora e cria filhos longe de casa — ou pensa em recomeçar em outro país.

Como homens e mulheres vivem a imigração de forma diferente? Neste episódio, psicólogos discutem luto simbólico, silêncio emocional e redes de apoio na vida migratória.

O apagão na Europa impactou milhões, incluindo famílias e gestantes. Saiba como se preparar para emergências de energia e comunicação no exterior.

Na Coreia do Sul, o retiro “Prison Inside Me” permite isolamento voluntário em um ambiente que simula prisão, promovendo saúde mental e reconexão pessoal, especialmente útil para mães expatriadas em busca de equilíbrio.

🏛️✨ Você imaginaria sair do consultório médico com uma prescrição para visitar um museu? Na Suíça, isso já é realidade! Médicos estão recomendando visitas a espaços culturais como parte do tratamento para saúde mental. Mas será que funciona? Descubra os benefícios dessa abordagem inovadora! 🔍🧠

No Japão, médicos prescrevem caminhadas na floresta como tratamento para estresse e ansiedade. Descubra os benefícios do Shinrin-Yoku para mães e crianças!

A inflação na Bulgária fez os preços dos alimentos dispararem, impactando diretamente as famílias expatriadas. Descubra como mães brasileiras estão enfrentando essa crise, os protestos contra supermercados e estratégias inteligentes para economizar na alimentação infantil!

Um vídeo recente de Keira Knightley trouxe à tona a preocupante crise de saúde mental entre mulheres no Reino Unido. Quase 40% das mulheres sofrem com ansiedade e depressão, e mães expatriadas enfrentam desafios ainda maiores. Descubra os números, as causas e onde encontrar o suporte certo.

Furar a orelha de recém-nascidos é comum no Brasil, mas fora do país, a prática pode surpreender. Este texto reflete sobre tradição, cultura e escolhas conscientes na maternidade imigrante.